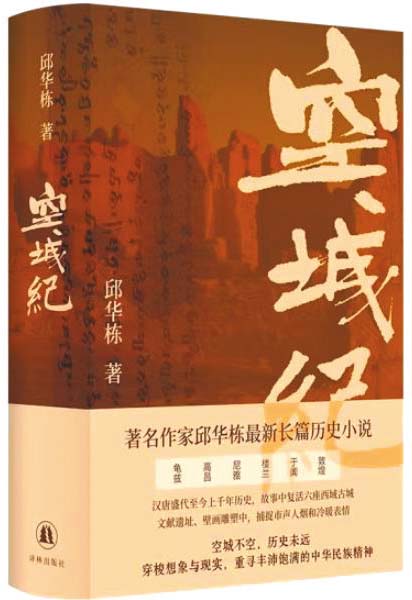

關(guān)注邱華棟的創(chuàng)作很久了���,三十余年來他寫下一千多萬字作品����,詩歌��、小說����、影視、文學(xué)研究等都有他的身影����。最近讀到《空城紀(jì)》(譯林出版社出版)�����,我認(rèn)為這是有個(gè)性特點(diǎn)的一部作品�����,不僅對他個(gè)人具有標(biāo)志性意義���,對當(dāng)代小說創(chuàng)作也有啟發(fā)意義。

每個(gè)作家都有自己的根據(jù)地��。北京之于老舍��,高郵之于汪曾祺����,蘇南之于高曉聲�,都是生長出文學(xué)森林的沃土。邱華棟生于新疆昌吉�����,在那里度過童年�,這一次他找到了自己的根據(jù)地——西北�。書寫西北大地的故事����,作者在心理上有著天然優(yōu)勢。同時(shí)�,他熱衷于研究歷史文化,《空城紀(jì)》就來源于對歷史蛛絲馬跡的想象與虛構(gòu)書寫�����。這種基于史實(shí)的虛構(gòu)���,在賦予歷史溫度的同時(shí)�,又使其有了深刻的當(dāng)代意義��。

歷史學(xué)家克羅齊提出:“一切歷史都是當(dāng)代史��?!币檬裁礃拥膶懽髯藨B(tài)、語調(diào)講述歷史����?這是歷史小說面臨的敘事倫理問題,也成為進(jìn)入《空城紀(jì)》的閱讀路徑�。如第一章“龜茲雙闋”��,分別以漢代和唐代的兩種音樂和兩段人生展開敘事����,作者從文化傳承角度起筆�,輔之以鮮活故事,讓小說生動(dòng)起來����,成為足夠有趣的歷史科普讀物,從多個(gè)維度啟發(fā)讀者思考�。

首先,小說在對歷史的敘述和想象中彰顯人的價(jià)值�����?���!犊粘羌o(jì)》體現(xiàn)了一種“博物館寫作”��,大量知識和歷史典籍濃縮在一起�,處理不好會(huì)沖淡人物形象。小說巧妙地在不同時(shí)代選取故事����,主人公命運(yùn)也是時(shí)代寫照�。如第二章“高昌三書”講述班固����、班超的故事,這些在歷史上留名的人���,既是時(shí)代成就了他們���,也依靠個(gè)人選擇和努力。作者細(xì)致處理二者關(guān)系����,沒有簡單將人物命運(yùn)歸結(jié)為時(shí)代,也沒有夸大他們的選擇和努力���,甚至一些細(xì)節(jié)描寫還突出了人物的復(fù)雜性���。于是,尋常人生甚至很小的事件連同主人公感受�����,一同賦予小說以史詩品質(zhì)。

其次��,小說對話型的復(fù)調(diào)結(jié)構(gòu)較有新意�����?�!犊粘羌o(jì)》是當(dāng)代與歷史的對話��,是“我”與“他”的對話�����,是物與人的對話���,也是時(shí)間與空間的對話�����。漢唐故事如何與當(dāng)下產(chǎn)生連接�?歷史小說的內(nèi)容可以虛構(gòu)��,但時(shí)間的基礎(chǔ)卻是真實(shí)的����,因此作品故事很容易徘徊在歷史中。而一部小說的首要任務(wù)�,是要有自己獨(dú)特的時(shí)代屬性?���!犊粘羌o(jì)》具有這樣的特點(diǎn):“尼雅四錦”主題是漢代絲綢,“樓蘭五疊”揭示樓蘭歷史變遷�,“于闐六部”在出土文物基礎(chǔ)上生發(fā)想象……作者的做法較為直接——用當(dāng)代生活連接漢唐故事,以一把琵琶接續(xù)了活在當(dāng)代的我們與歷史的關(guān)系��,虛構(gòu)出一個(gè)開放的歷史時(shí)空���。這個(gè)開放空間是小說與歷史的互動(dòng)����,能夠把有聲的歷史轉(zhuǎn)化為有情的歷史��,提高作品文學(xué)性��。

《空城紀(jì)》對小說結(jié)構(gòu)進(jìn)行了新鮮探索���,由多個(gè)短篇組成中篇��,進(jìn)而連綴起來合成一部交響樂式的長篇���。每個(gè)聲部都有自己的回響����,雄渾處有清新���,委婉處有高亢�。這種小說結(jié)構(gòu)西方評論家稱之為“中國屏風(fēng)式”結(jié)構(gòu)����,推開一扇,又有一扇展開�,循環(huán)往復(fù),周而復(fù)始���?����!都t樓夢》就具備這一特點(diǎn)��,作家王蒙發(fā)現(xiàn)���,《紅樓夢》可以從任何一頁開始閱讀,而沒有任何突兀感���。對讀者來說�,《空城紀(jì)》也可以從任何一章開始閱讀�,或許這正是作者多年研讀《紅樓夢》獲得的一種文化自信。(王 干)

(責(zé)任編輯:盧相?�。?/span>